أقف اليوم على حافة الذاكرة أتقصى ذاكرتي. لعلني أستطيع كتابة حكايتي، وأطلب من لساني العدل عند تلمس الماضي.

مقدمة

أقف اليوم على حافة الذاكرة أتقصى ذاكرتي. لعلني أستطيع كتابة حكايتي، وأطلب من لساني العدل عند تلمس الماضي. هذا العدل الذي أردته طيلة حياتي. ومهما اختلطت الذكريات والمشاعر، فإن قصتي تدور ضمن ثلاثة مسارات مصيرية لا تنفك منها: ما قبل الثورة، وماجرى خلالها، من ثمّ الرحيل عن دمشق. أعيش الآن في تركيا. أراقب طفلتي تلهو بقربي، أجدني غريبةً عما حولي وأتساءل هل هذا المكان منزلي؟ ألا ينبغي أن أتوقف عن التعامل مع مدينة غازي عنتاب وكأنها محطةٌ مؤقتةٌ قبل الرحيل مجدداً ؟. أيجب علي أن أخرج من نفق الانتظار؟ وما الذي أنتظره؟

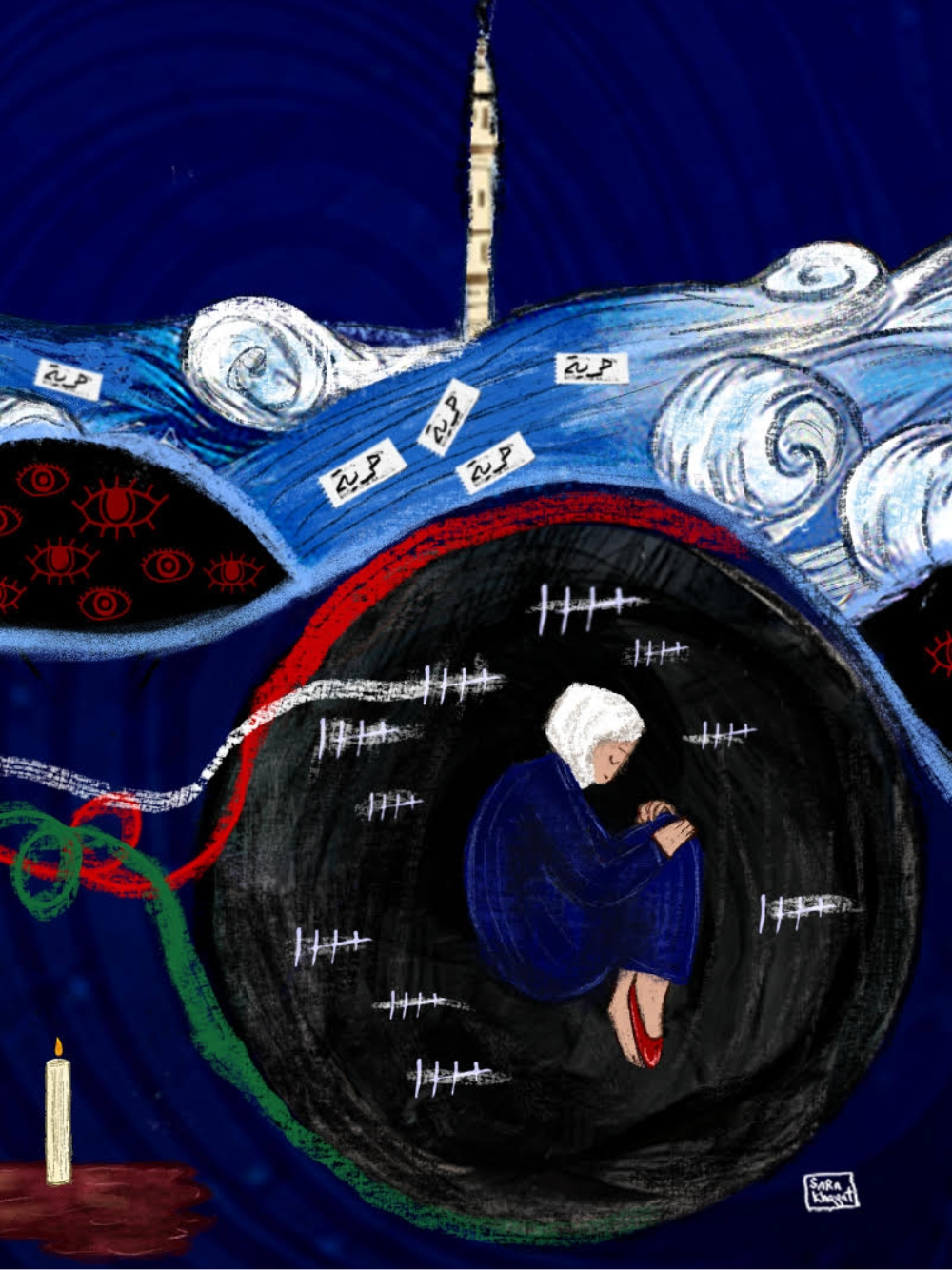

تخبرني طبيبتي النفسية أنني حمّلت نفسي مالا طاقة لها به؛ عندما أنكرت الصدمة والألم حين كنت أتجنب مواجهة الرعب الذي تملكني بعد اعتقالي والضغوطات العائلية التي استنزفتني، وأجبرت نفسي عنوة على الاستمرار وكأن شيئاً لم يحدث. تقول الطبيبة بأن مأساتي تتعلق في الأثر ما بعد الاعتقال وليس خلاله، معللةً ذلك بتوقعي المسبق بأمر اعتقالي لكوني ناشطة في الثورة، لا صدمة في الأمر، لكن الصمت فيما بعد وعدم المواجهة هو من أدمى ذكرياتي.

ما قبل الثورة

لي عدة أسماء . هبة؛ وهو اسمي الذي اختاره والديّ، أما الثورة فمنحتني أسماء أخرى؛ ياسمين الشامية، وبخاخة المهاجرين. ولدت في أسرة متدينة. أبي تاجرٌ دمشقي ميسورُ الحال، بدأ تجارته بعد أن أعطته أمي حصتها من إرث والدها. وقد عاش فيما قبل صراعاً مع جدي؛ الذي لم يمنحه موافقته و بركاته في العمل وكان على خلاف معه، ورغم ذلك عندما أصيب جدي باحتشاء في القلب انفض عنه الجميع بينما والدي هو من اعتنى به ودفع تكاليف مرضه، وأمي هي من دفعته لذلك. أمي… المرأة القبيسية سليلة عائلة من المثقفين والعلماء، بعكس أبي الذي ينتمي لأسرة معظمها من التجار غير المتعلمين.

إن سألتني كيف تتخيلين الجنة سوف تقفز إلى رأسي مباشرة صورة منزلنا القديم في حي المالكي بدمشق. الذي اشتراه أبي عندما ولدت. أذكر المنزل والحي بصورة الجنة مثل حلمٍٍ ساطعٍ ترافقه أصوات بعيدة. تأتيني ذكرياته أرقّ من قسوة الوقت. ترتسم في رأسي الشجرتين المتقاربتين في فناء المنزل والقطط التي تتشاجر أسفلها. أصوات الجيران وحكاياتهم من النوافذ. لون السماء وأنا على أرجوحتي. أرتني مرة أمي صورة لي وأنا أتأرجح. أخبرتها أن المسجد كان يتلو أذكاراً لحظة التقاط الصورة. صوت الذاكرة أقوى من صورتها. يتبدى ذاك الزمن لي كأغنيةٍ على طريق مدرستي. لكل بناء حديقة والأشجار تحتضن المنازل قبل الغزو الاسمنتي الذي يحدث الآن. كل الأصوات الحنونة. وإن كان لي أن أصف الطمأنينة لقلت لك أراها تتجسد في هذا المنزل. كانت أمي تدفعنا لحفظ القرآن وأبي عارض ذلك بعض الشيء خوفاً علينا أن نصبح مثلها جلَّ وقتنا في العبادة على حساب الاهتمام بالمنزل. أبي كان متديناً ولكن كما أغلب الدمشقيين ميالاً نحو التصوف. كان يحيي حضرات صوفية في منزلنا. يأتينا أكثر من سبعين ضيفاً معظمهم من علماء الدين كما الشيخ أديب الكلاس. ورغم أن منزلنا في أرقى أحياء دمشق، إلا أن أثاثه وحياتنا كانا بسيطين بعكس جيراننا الذين مازلت أذكر منازلهم، فأنا من كنت مخولة بالتعامل معهم، إذ كنت الطفلة الصغرى التي لم تتحجب بعد. أذكر أن قبالة منزلنا كانت تقطن ممثلة، وبقربها يسكن مخلصٌ جمركي، أما منزل (علي دوبا) فكان يواجه بيتنا. بالطبع لم أعرف هذه الأسماء آنذاك، لكنني كطفلة أذكر جيداً أثرها على الآخرين عند نطقها في المجالس. لم نكن على تماسٍ مباشرٍ بالضباط القاطنين حولنا. أحياناً تحدث نزاعات بين مجموعات حراس منازل الضباط. نسمع تراشقاً للنار. وكأي عائلة سورية بسيطة تقليدية لا نضع أي انتباهٍ لما يحدث ولا نتدخل به. بقيت في هذا الحي حتى سن الثانية عشر. بعدها انتقلنا إلى حي المهاجرين، معظم قاطنيه من التجار والطبقة الوسطى، وبالرغم أن قصر بشار الأسد لا يبعد عنا سوى مئات الأمتار. كان المنزل يقبع في منطقة هادئة لا تصلها المواصلات العامة. كانت حياتي محددة جداً، أستطيع اختصارها بثلاث كلمات: مدرسة، مسجد، ومنزل.

خضت في طفولتي أولى تجارب الفقد -هذا الشعور الذي سيرسم معظم حياتي فيما بعد- الفقدان الأول؛ كان لأختي عندما تزوجت. لم يكن لي حينها سرير، وكنت أنام في غرفتها على الأريكة، وبعد لحظات أهجر أريكتي والتحف قربها. حين غادرت المنزل ، خسرت أمي الثانية. أما فقداني الثاني كان لأبي، حين علمنا أنه تزوج من سكرتيرته التي كانت تصغره بثلاثين عاماً. والمفارقة أن من أعلمنا بذلك زوجته الثانية التي لم نكن نعرف عنها شيئاً. والتي كانت تصارع الموت لإصابتها بسرطان الثدي. وللحق فلقد أحببناها. عرفنا أن أباها باعها لأجل المهر الذي تزوج به بدوره. كان لها طفلان وكانت خيرة النوايا وتكتم سرَّ زواجها خوفاً على عائلتنا. كانت تأتي إلى زيارتنا قبل أن نعرف أنها زوجة أبي، وتجلب معها الكثير من الحلويات لي ولأخوتي. كانت طيبةُ المعشر بعكس زوجته الثالثة. توفيت بعد صراع مع المرض لسنوات وأخذ أبي طفليها إلى زوجته الثالثة التي كان له منها أربعة أطفال وقد ربتهم جميعاً. عندما علمنا بزواجه غضبت أمي وأنا أيضاً. أخبرتها أن تهجره وأنني سأعمل عندما أنتهي من ثانويتي ولن نحتاج له. كان ذلك موقفاً طفولياً. وكمعظم النساء اللواتي استغرب استسلامهن، رضيت أمي تدريجياً وخضعت للواقع، وباتت صديقة زوجاته أيضاً. وكذلك فإن معظم عائلة أبي عاملته بتسامح. اليوم أعتب على أمي لأنها تتحمل جزءاً من مسؤولية الظلم هذه، فقد رضيت بما حصل تدريجياً حتى أصبح الظلم واقعاً لا يناقش. وفي هذه الأيام أبي لا يزورنا بتاتاً أما أمي فتسكن مع أختي المطلقة وحدهما. تأخذ نصيبها من آجار منزلنا القديم الذي تملك نصفه، ولكنها لا تأخذ سوى الفتات بالطبع. أبي لم يعد لنا؛ هذه الفكرة أصابتني ربما بمرض السكري من الفئة الثانية، والذي تعود أسبابه إلى الضغوطات النفسية حسب ما قال الطبيب. أذكر عودتنا في السيارة من العيادة إلى المنزل. أذكر الشجار بين أبي وأمي والاتهامات المتبادلة، وقولي في النهاية أنني المسؤولة عن كل شيء. اعتدت تناول دواء خافض السكر بعدها ولم أحتج إلى الأنسولين. أما أبي فقد بقي متعلقاً بأملٍ يبعده عن عذاب الضمير. ظل يقول بأن ممارسة الرياضة ستشفيني. حصلت على الثانوية العامة بمعدل متوسط وسجلت في المعهد الهندسي. كنت مجتهدة بحق وكونت صداقات جميلة في المعهد، ولكن في السنة التالية شعرت بسهولة المنهج ورغبت بتحد أكبر، فقررت إعادة تقديم امتحان الثانوية. لم يكن أبي راضياً عن ذلك وربما هنا بدأت أولى علامات الصراع بيننا. قدمت لامتحان الثانوية من دون علمه وحصلت على درجات جيدة خولتني أن أسجل في كلية الإحصاء الرياضي التي رغبتها بشدة. وحياتي أثناء الجامعي بالعموم لم تختلف كثيراً. ذات المعادلة القديمة المسجد، المنزل، والجامعة بدلاً من المدرسة.

الثورة

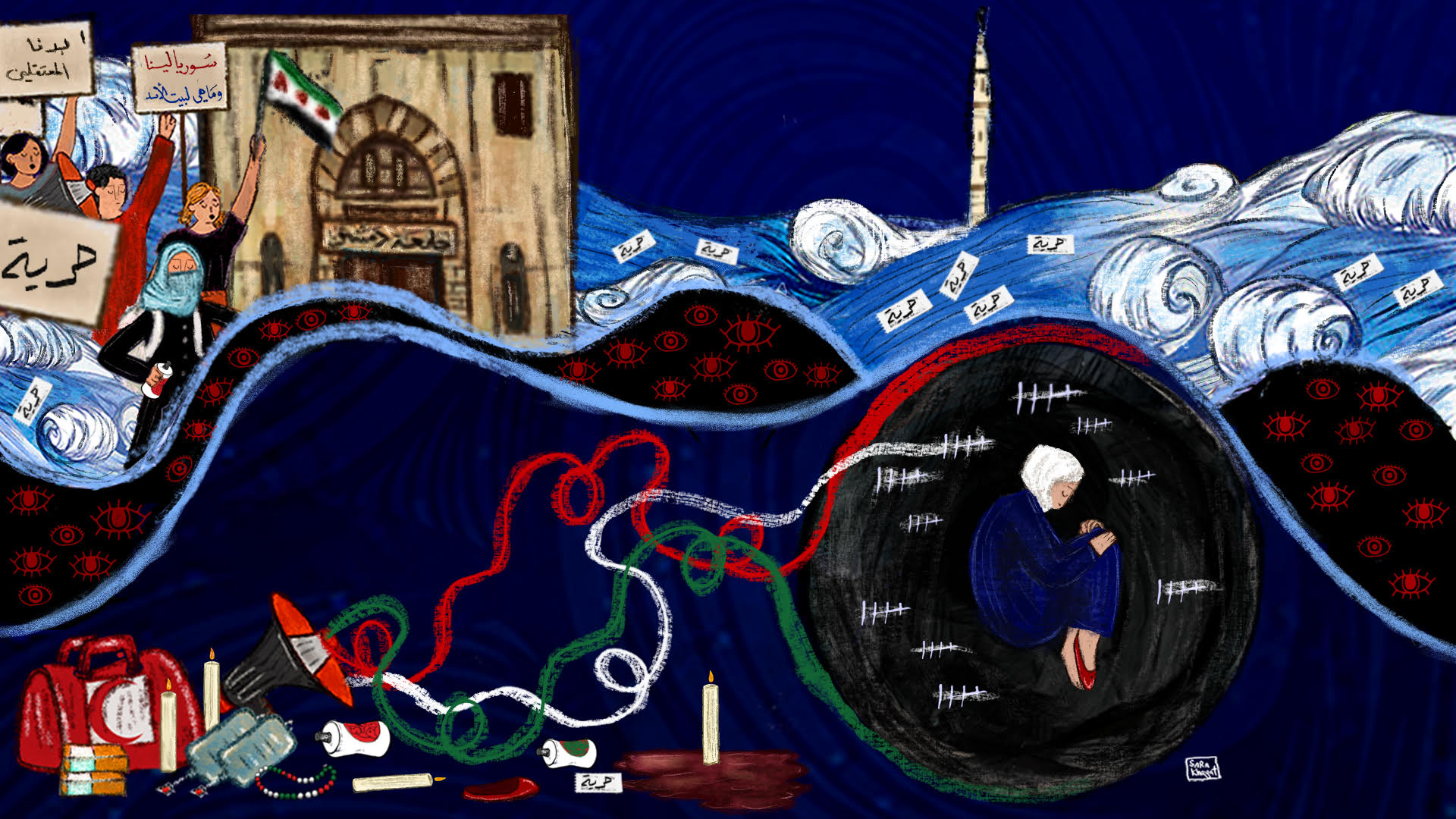

كنت في السنة الثانية في الجامعة عندما اندلعت الاحتجاجات. أبي وعائلته برمتها كانوا من المؤيدين. التجار المستفيدين من النظام. وقد زرع أبي في عقولنا، حين كنا أطفالاً، الخطاب التقليدي المنمق الذي يحتفي بإنجازات حرب تشرين وأمجاد حافظ الأسد. وأنا كطفلة ومراهقة لم أكن على علاقة بالسياسة كما معظم أبناء جيلي. وموقفي الثوري فيما بعد لم يتولد عن أفكار سياسية، بل انفجر أثناء مشاهدتي للظلم الذي كان يقع في جامعتي. كنت أشاهد رجال الأمن يجرون الطلبة، ويوسعوهم ضرباً حتى تصير معاطفهم البيضاء باللون الأحمر. كانوا يفضون الاعتصامات باستخدام العنف والاعتقالات، ومن ثمّ تبدأ الهتافات للرئيس وتخرج صوره من حيث لا نعلم. كنت أرى الخديعة والظلم بعيني. والمحزن أن بعضاً من (الشبيحة) المجرمين كانوا طلاباً معي بنفس الجامعة.

بدأت بالعمل الثوري بأفعالٍ ربما يراها البعض طفولية إلى حد ما. لكن ما أردته إثبات أن هنالك من لا يرضى عن الظلم ويعرف الحقيقة في هذه المدينة. كنت أكتب شعارات الثورة داخل أبنية المؤيدين في الحي. وفي جامعتي أوزع المناشير، وألصق صور بشار الأسد في الحمامات، وأشارك في الاعتصامات. كان هدفنا إعلان العصيان بأي طريقة ممكنة. وفي إحدى المرات وضعت مكبراً للصوت في مبنى كلية الكيماء. كنت قد أعددت خطتي بالكامل. يطلق المكبر تسجيلاً لهتاف الحرية بعد وضعه بعشر دقائق. بقيت في المبنى في انتظار لحظة الهتاف كي أصور الحدث، وحين صدح الصوت عالياً رأيت الشبيحة يهرولون في كل الاتجاهات ظانين أن هناك احتجاج خارج المبنى. كانوا في منتهى البلاهة. وقفت هناك من دون حراك واضعة قناع الاستغراب على وجهي. عدت للمنزل سعيدة بهذا الإنجاز الذي منحني، بالرغم من بساطته، مشاعر الصدق والتمرد.

استمرت محاولاتي الثورية في الجامعة على هذا المنوال إلى حين محاولتنا أنا وصديقة لي بإعلان وقفة تضامنية بجانب مبنى كلية الكيمياء، لأجل استعادة الطلبة المعتقلين والسماح لهم بتقديم الامتحانات. أعلنّا حينها عن الوقفة عبر صفحات الفيسبوك، وظن الكثيرون أنها فخٌ لأجل الإيقاع بالمتضامنين مع الثورة، إلا أننا قلنا إن الوقفة ستبدأ حينما نرفع أنا وصديقتي اللافتات. دعينا العديد من الطلاب والأساتذة وقد شاركت بالفعل أستاذة في جامعتنا. تجمع بعض الطلبة حولنا أنا وصديقتي واقترب بعض الشبيحة الذين بدأوا بالسخرية، وأخذو يلتقطون لنا الصور. استمرينا في وقفتنا حتى تقدموا نحونا ونزعوا اللافتات عنوة. كان هناك بعض من المتضامنين حولنا، بدأ أحدهم بصلاة الفاتحة على روح الشهداء وعاودها بعد ذلك مرتين. استفز هذا الفعل الشبيحة الذين انقضوا عليه، عند ذلك بدأنا بغناء أغنية “بكتب اسمك يا بلادي”. وفجأة صرخ أحدهم “الله سوريا حرية”، وبدأ مهرجان الاعتداءات وملاحقة الشباب، أما نحن الفتيات حاولنا كالعادة أن نبعد الشبيحة عنهم. اعتقلوا في هذه الوقفة عشرة شباب وفتاة والأستاذة التي تم فصلها فيما بعد. وتمّ اقتيادهم إلى مركز تابع للهيئة الطلابية وهو بمثابة المعتقل، لحين وصول رجال الأمن. أما أنا فقد استطعت الفرار. أسسنا في الجامعة ما يسمى تجمع “الياسمين المقيد” في محاولة لتنظيم نشاطنا إلا أن تجمع طلبة سوريا الأحرار رفض أن يتمّ ضمنا إليه. كنت قد أوقفت دراستي وتغيرت أحلامي من الطموحات الذاتية إلى سقوط الرئيس. كان الأمل الوحيد هو تحقيق العدالة وكنت أراه قريباً جداً.

أما في الحي المهاجرين فهناك طعم مختلف للنشاط الثوري. إذ نحن على بعد أمتارٍ من القصر الجمهوري، وبالتأكيد فإن صيحة التمرد هناك لها مذاق أجمل وتحدي أكبر. ولقد كان يوجد بالفعل تنسيقية خاصة بحي المهاجرين، وقد جهدت كثيرا لانتسب لها، إذ لم يكن هنالك أحد يزكيني، كما أن عائلتي من المؤيدين، ولكنني نجحت في النهاية. أصبحت علاقتي مع الحي حميمية أكثر بعد الثورة. قبلها لم أكن أعرف شيئاً عن جغرافيا المنطقة وأزقتها. وازدادت معرفتي لأسباب تتعلق بكيفية الهروب داخل الأزقة وأماكن تواجد الأمن أثناء العمل الثوري. ويمكنني القول إن علاقتي مع دمشق كلها تغيرت بعد الثورة. عرفت أماكن كنت أجهلها كحي الميدان وغيره بسبب المظاهرات. لقد وُسمت دمشق بأكملها بالثورة بالنسبة لي. وفي المهاجرين كنا نخرج في مظاهرات تسمى بالطيارة لمدة دقيقتين فقط، بسبب التواجد الأمني الكثيف. كنا نضع خطة عمل تتضمن عدد الهتافات ومرات تكرارها. وبدأت أكسب ثقة التنسيقية باضطراد. وفي إحدى الاجتماعات كانوا يوزعون المهام ولأنني فتاة لم يتم إسناد أي مهمة لي. فطلبت منهم المشاركة في مهمة الكتابة على الجدران بواسطة علبة البخاخ الملون. ضحكوا في البداية لكن عرفوا بجدية قولي عندما أخبرتهم بأن علبة البخاخ بحوزتي. كنت قد طلبتها من صديق وأتاني بها، هذا الشاب استشهد فيما بعد تحت التعذيب. كان يناديني دائما بابنة خالتي؛ إذ كان يعتبر أمي بمثابة والدته.أصبحت بخاخة المهاجرين وبالرغم أن العديد من النشطاء يحاولون أن يبقوا نشاطهم بعيداً عن منطقة سكنهم خوفاً من التعرف بسهولة عليهم، إلا أن الذي ساعدني في حرية العمل داخل منطقتي هو علاقاتي النادرة بسكان الحي، كما أنني لا أمتلك ملامح مميزة أو أرتدي ثياب ملفتة. وقد تمّ تصويري في مناسبتين أثناء كتابتي على الجدران. أول مرة أثناء صلاة بشار الأسد في مسجد الحي في العيد، إذ خرجنا بعد الصلاة بساعتين، وقمنا برمي المناشير والكتابة على الجدران. عُرض المقطع المصور على قناة الجزيرة، ورغم أنني كنت ملثمة، إلا أن أخي تعرف علي من حقيبتي وطلب مني نقل نشاطي لخارج الحي. كان كلامه ودياً بالرغم من أن عائلتي من النوع الذي لا يستهجن العنف مع النساء.

الاعتقال

في عام 2012 تعرضت لأول اعتقال خلال وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب. كانت الوقفة تدعو إلى حمل الشموع لأجل شهداء سوريا من دون ذكر أي هتافات أو شعارات. كان هدفي الأساس تصوير الحدث وبالفعل سجلت بعض المقاطع المصورة، وأعطيت شريحة ذاكرة الهاتف لصديقتي، وطلبت منها الرحيل خوفاً من أن يحدث اعتقال وتقع الشريحة في ايديهم. المقاطع لم تكن بدقة عالية كما حال معظم التسجيلات في الثورة. الكاميرا ترتجف، زاوية التصوير متجهة نحو الأرض، الأقدام تجري مسرعة. تشعر أن هذه المقاطع تلتقط ملامح الخوف والتمرد. تصور مشاعر تلك اللحظة قبل أن تكون توثيقاً للحدث فقط. كان عناصر الأمن منتشرين في المكان بانتظارنا. وعند وصولنا فرقونا بالقوة، وبعدها افترشوا المكان وبدأوا بالهتاف للرئيس. كنا نتأملهم على بعد بضعة أمتار، نقترب للحظة ومن ثم نبتعد، مناورة في المكان تحدث بيننا. وعلى مفترق الطرق قبالة التجمع، انتصبت امرأة أربعينية من أصل فلسطيني تدعى أم سميح. بدأت بالهتاف في وجههم “الله سوريا حرية”. انقضوا عليها ضرباً موقعين أغراضها، تدخلنا في محاولة لتخليصها منهم، لتبدأ المناوشات بيننا وبينهم. وأثناء ذلك لمحت فتاة تتعرض للضرب قد انسدل حجابها عن رأسها، فهجمت على العنصر الذي يضربها وبصقت في وجهه. نظرت إليها وعرفت أنها صديقتي منذ أيام الطفولة، هربت مبتسمة في وجهي. بعدها حاولت الفرار لكنني شعرت بيد أحدهم تقبض على كتفي بقوةٍ، كان ضخم البنيان ولوحده تمكّن من الإمساك بي وأم سميح وفتاة أخرى. تمّ نقلنا إلى سيارة الأمن. كانت من نوع “أوبل” البيضاء التي نشاهدها مراراً في المسلسلات. حاولوا وضعي في الصندوق مع فتاة أخرى إلا أن المكان كان أضيق من أن يتسع كلينا، فتمّ وضعنا في المقعد الخلفي. لم تكن الفتاة محجبة وعرفت لاحقاً أنها ابنة ناشطٍ حمصي معارض مشهور. كانت تتلفت حولها بحثاً عن أخيها الذي شاركها الوقفة وكان الخوف يعتريها. بدأ العنصر الذي يجلس في المقعد الأمامي بالتحرش بها لفظياً، بعد دقائق اقتربت فتاة من السيارة – كان العناصر يعرفوها- فتحت النافذة الخلفية وبدأت بشتمنا وشد خصلات شعر الفتاة الحمصية. حاولت إبعادها وقد خدشت يدي بأظافرها، كانت يداها سمراوتين وأظافرها طويلة تشبه يدي الساحرة الشمطاء التي كنا نراها في برامج الأطفال.

أقلعنا بالسيارة وبدأ هاتفي بالرنين، فالكثير من أصدقائي كانوا على علم بمشاركتي في الاعتصام، وأرادوا الاطمئنان عليّ، أخذ الضابط هاتفي. وصلنا بعدها إلى فرع المنطقة التابع إلى العميد حافظ مخلوف. صعدنا درجاً طويلاً ذا شكلٍ حلزوني، كنت أرتدي فردة حذاء واحدة بعد أن أضعت الأخرى أثناء المناوشات. كنا ثمان فتيات وقفنا في مواجهة للحائط، نسمع أصوات تعذيب الشباب الاثني عشر. أثناء وقوفنا تعرضنا للتحرش الجسدي من قبل عناصر الفرع بصفعات على أجسادنا من الخلف، كنت أقرأ جميع الأذكار التي تسنى لي حفظها أثناء طفولتي. وبعد ساعة من الانتظار وصل العميد، أخبرناه فورا عما تعرضنا له، فبدأ بشتم العناصر والوعيد لهم، ومن ثمّ بدأ بالتعرف علينا. اقترب من فتاة كانت تدعى لينا وكانت تعمل في مكتب الحزب الشيوعي، قال لها إنه التقى بها منذ شهرين بعد مشاركتها في مظاهرة، حاولت النكران لكن لم يكن هنالك مجال للشك. انتقل إلى الفتاة الثانية والتي لم يستمر الحوار معها طويلاً، فقد وجدوا بحوزتها كيساً من الشموع؛ أما الثالثة كانت صغيرة ربما في السابعة عشرة، كانت تبكي كثيرا فأطلقوا سراحها. انتقل بعدها إلى أم سميح، قال لها: “بعتم أرضكم والآن تحاولون بيع أرضنا ؟”، أجابته بكل قوة: “نحن لم نبعْ شيئاً أنتم الذين قطعتم وعداً لنا بأن تعيدوا الأرض”، ارتبك وأجابها بأنه لن يرد لأنها امرأة كبيرة بالعمر. كان من بيننا فتاتان من مدينة السلمية كانتا تحملان لافتات أثناء الوقفة، وقد اتفقا مع لينا الشيوعية أثناء انتظارنا على أن تحمل القضية عنهن. وبالفعل قالت لينا أنها هي صاحبة اللافتات وقد رمتها عليهنّ أثناء المناوشات. أطلقوا سراح الفتاتين. واقترب العميد بعدها من الفتاة الحمصية، عرف أباها الناشط فوراً، ومن ثم نظر إليّ وسألني عن قصتي، أجبته أنه لا علاقة لي وبأنني كنت فقط مارة من موقع الاحتجاج متجهة لمنزل أختي، لم يصدقني، ومن ثم طلب من عناصره نقلنا. أخذونا نحن الفتيات الخمس المتبقيات والاثني عشر شاباً إلى الحافلة واتجهوا بنا إلى فرع أمني آخر.

في الحافلة أمرنا عناصر الأمن إن ننشد أغنية في مدح الرئيس. لم نعرف ماذا علينا فعله. وكان معنا شابٌ مدمى قد أُبرح ضرباً يجلس في مؤخرة الحافلة، نظر إلينا وبدأ بغناء “يا بشار متلك مين” أراد أن ينهي الجدال ويحمينا من أي تعنيفٍ قد يطالنا. حينها بدأت بالضحك إذ عرفت أنه يستهزء بهم، وعندما انتهى طلب عنصر الأمن ذاته أن نغني النشيد السوري. بدت الحافلة وكأنها منطلقة في رحلة مدرسية. ومن أجل أن تكتمل حماقتهم؛ سأل العنصر السائق الجالس قربه: “هل سمعت عن آخر فتوة للشيخ العرعور؟” أجابه السائق”ما هي؟”، فقال العنصر: “سمح للمرأة الثكلى أن تتزوج أباها أو أخاها”. ربما هذه المحاورة هي أكثر الدعايات السياسية سخافةً وبلاهة. وصلنا إلى فرع الخطيب، و اصطففنا في طابور، أخفضت رأسي حينها، إذ لم أرغب أن أنظر بعين أحد في تلك اللحظة. همس في أذني شابٌ معتقلٌ يقف خلفي: “لا تخفضي رأسك يا أختي. أنت لم تفعلي شيئاً مخزياً”. كلماته البسيطة منحتني صبراً وقوة. وضعونا نحن الفتيات في غرفة فيها أسرة عسكرية، وبدأوا بتفتيشنا الواحدة تلوى الأخرى في غرفة مجاورة. وقبل أن يحين دوري تذكرت أنني أضع سوار علم الثورة في معصمي. نظرت إلى لينا وأشرت لها نحو السوار، أشارت لي بعينها أن اتخلص منها بسرعة، وبالفعل خلعتها ووضعتها تحت وسادة السرير، وربما غفى عليها أحد ضباط الفرع ذلك اليوم. وللأمانة فإن من فتشنا امرأة محجبة، كانت لطيفة معنا وتكلمنا بهدوء أثناء التفتيش، وكان لذلك أثر مطمئن. أخذوا أماناتنا وسألت العناصر عن هاتفي، قام الضابط ببعض الاتصالات، شتم وهدد وقال لي لا تقلقي سنعيده اليك. وبعد حين وصل العميد ليرانا. كان يرتدي زياً مدنياً، أمر بإيداع الفتاة الحمصية ولينا والتي كان بحوزتها شموع في زنزانة واحدة. في حين كنت مع أم سميح في زنزانة أخرى.

تمتد الزنزانة بالطول في حدود المترين، تتسع لشخصٍ واحد في وضعية الاستلقاء، كان مفروشة بلحاف عسكري ولحاف آخر وضع ليكون وسادة. السجان الذي اقتادنا يدعى” أبو رعد”. أذكر وقع خطواته في الممر، صوته وكلماته ولاسيما حين يرى إحدانا وهي تحاول استنشاق الهواء من فتحة الباب، إذ كان يخاطبنا بصيغة المذكر فيقول لها” اجلس” ، بالرغم من معرفته بأننا إناثٌ. كان أسلوبه اللغوي يؤذيني كثيراً. في معظم الوقت كنا نسمع أصوات التعذيب، وكنا نرى المعتقلين أثناء تعذيبهم عند مرورنا قربهم أثناء توجهنا نحو الحمامات. كان يطلب” أبو رعد” أن نمدّ أيدينا عبر فتحات الباب لكي يميز من تريد الخروج، ومن ثم يطلب من المعتقلين في الممر الاستدارة نحو الجدار. وأثناء عبوري كنت ألمحهم، كان التعذيب يتوقف للحظات لحين مرورنا. وكنا نكثر طلب الخروج إلى الحمام بهدف التخفيف عنهم قليلاً، وفي إحدى المرات أثناء عودتي لمحت شاباً معتقلاً، كان ظهره مليئاً بالتقرحات لكثرة الجَلد. وددت لو أستطيع التربيت على كتفه وطمأنته كما فعل الشاب المعتقل معي حين وصولنا عندما أخبرني أن لا أخجل. أيضاً كان هناك امرأة تقبع في زنزانة منفردة قربنا، كنا نسمع أصوات تأوهاتها، إذ كانت قد أضربت عن الطعام لعدة أيام، وفي النهاية لكثرة ألمها تمّ نقلها إلى المستشفى. وفي اليوم الثاني من اعتقالي استدعاني المحقق وبدأ بالسؤال عن عائلتي. حاول أن يستكشف أي معلومة قد تدينني، وفي المقابل فإنني لم أتراجع عن روايتي. عَرف أنني دمشقية وقال إن أهالي دمشق لم يتظاهروا وهم في قلب الوطن، أجبته: “بالفعل كذلك الأمر”. لم يستطيعوا إثبات أي إدانة ضدي، وأخرجوني في اليوم الثالث. كانت الساعة الخامسة عصراً ولم يكن بحوزتي هاتف بعد أن سرقوه. وصلت للمنزل، أبي كان مسافراً كالعادة ولم يعلمه أحد باعتقالي.

أثرُ الاعتقال لا ينتهي بخروجك من السجن، بل يمتد إلى ما بعد ذلك عبر موقف العائلة والأصدقاء منك. حاول أخي ثنيي عن الثورة باعتباري فتاة وهم متوحشون. أما أمي فقد استسلمت وأدركت عجزها عن منعي من الانخراط بالحراك. كانت تقول لي فقط أخبريني بكل التفاصيل كي لا أقلق عليك. كنا نعيش أنا وهي بمفردنا بعد أن هجرنا أبي، وهذا مكنني من العمل الثوري طيلة اليوم دون أن أقلق بشأن أبي وسؤاله عني. كنت أترك مبالغ نقدية في المنزل قد جُمعت للإغاثة، وعندما أكون خارج المنزل، اتصل بأمي وأخبرها أن تعطيهم إلى شخص سيمر بها، كانت تشعر بالسعادة في مساهمتها البسيطة تلك، وكذلك أخواتي كنّ يعطونني زكاة عائلتهن لكي أوزعها على النازحين. في الجامعة علم الجميع باعتقالي، وعندما عدت كنت أضع نظارات سوداء بسبب التهاب العينين والجيوب الذي أصابني. ظن الجميع أنني أضعها لأخفي آثار الضرب على وجهي، وتدفقت أسئلتهم” هل أنت بخير؟” لأجل الفضول لا الاطمئنان. وبالنهاية أزحت النظارة ليتأكدوا. بعد الاعتقال ازداد حماسي الثوري، وبدأت بالعمل في المنظمات الإغاثية المعنية بالنازحين من الجنوب السوري، وعملت أيضاً كمسعفة في النقاط الطبية، إذ كان القصف حينها مشتداً على بلدتي التضامن ويلدة. كما قمت بتدريب المسعفين الجدد في منطقة السبينة. وضعت جهدي كاملاً في العمل الاغاثي خلال عامين كاملين، في هذه الفترة كانت تحدث اعتقالات تنال من صديقاتي وأصدقائي، حينها كنت أهرب إلى منزل أختي الكائن في حي الميدان، وذلك أتى لمصلحتي كون النشاط الإغاثي أقرب إليّ من منزلي في المهاجرين. كان هنالك شاب يوصلني إلى النقاط الحساسة ويعيدني إلى منزل أختي، التي كانت مع زوجها على علم بذلك، فهما أساساً من الداعمين للثورة.

في شهر آب من عام 2014 حادثتني صديقتي رهام عبر الهاتف كانت تعمل رفقتي في المجال الإغاثي. أخبرتني أنها خائفة ومتوترة، حاولت تهدئتها وقلت لها أن تمكث في منزلي إن احتاجت لذلك. بعد يومين اتصلت بي صديقة مشتركة بيننا لتخبرني أن رهام ليست بخير وأن الأمن كان بجوارها عندما حادثتني. أخبرت أمي وأبي بذلك على الفور. قالت أمي إننا سنسافر إلى اللاذقية في اليوم التالي ولا حاجة إلى الاختباء في أي مكان، والأمن لن يعتقلني خلال هذه المدة. لم استطع رفض رأيها والهرب، وربما في هذه اللحظات أحسد الذكور لقدرتهم على اتخاذ قراراتهم من دون سلطة أحد.

بقيت في المنزل، أخذت احتياطاتي كافة حيث حذفت كلّ الملفات من حاسوبي. كان سفرنا في الساعة الثالثة فجراً. وقبل نصف ساعة من موعد السفر دُق باب المنزل، سألت أمي عن الطارق فأجابها أنهم من هيئة الإحصاء السكاني. عرفت فوراً أنهم من المخابرات، استقبلهم أبي بالترحيب. كانوا ثمانية عناصر بزي عسكري سألوه مباشرة عني وقاموا بتفتيش المنزل، وحاسوبي الشخصي كذلك. سألني أحدهم عن حسابي الآخر على الفيسبوك، فأجبته أنني لا أمتلك سوى هذا الذي على الحاسوب. لم يشتمونا أبداً فقط أخبروا أبي أنهم سوف يأخذونني لأجل أن أدلهم على منزل أحد المتهمين، ومن ثم أخبروه أنهم يتبعون فرع الأربعين. عندما نزلنا الشارع علمت أنهم قد أغلقوه بالكامل لأجل اعتقالي. اقتادوني نحو مفرزة أمنية قريبة من المنزل في انتظار أن يسلموني إلى فرع أمني آخر. كنت قد قررت أن ألعب دور الفتاة البلهاء منذ البداية. وقد كانوا حذرين في بداية الأمر، ولكنهم صدقوا بعد ذلك. حتى أن أحداً منهم قال لي إنهم لم يأتوا لاعتقالي، بل أن عشيقي هو من أرسلهم لأخذي اليه. أجبته بكل سذاجة: “عشيقي أنا!! ليس لي أي عشيق!”. ضحكوا وسخروا من غبائي، بعدها صعدت في سيارة أخرى كانت برفقتي امرأة أربعينية اسمها محاسن تم اعتقالها في ذات الحي. كانت السيارة تسير بسرعة على المنعطفات مما جعلني أميل نحو العنصر الأمني الذي يجلس بجواري عند كل منعطف، ليبدأ بشتمي والصراخ بأن لا ألمسه.

وصلنا إلى فرع الأمن العسكري وهنالك استقبلنا العميد حسن دعبول، كان قصيراً هزيلاً وجهه ناعم وجفناه منسدلان. قال فوراً عندما رآني: “أهلا بك ياسمين الشامية”، قلت له “من هذه؟ اسمي هبة وهويتي مع عنصر الأمن الذي بجانبي”. بعدها أنزلوني إلى ساحة الاعتقال، كانت تدعى الصالة لوجود عدد من طاولات البينغ بونغ الموزعة فيها، هنالك رأيت أحد أصدقائي قد تمّ عصب عينيه، عرفت فورا أنه اعتقل بسبب رهام مثلي تماما. في الصالة سألني مسؤول الأمانات عن مكان سكني، أجبته بسرعة، تضايق فجأة وخط بقلمه شطباً على يدي، وقال: “تكلمي على مهل، هل تعتقدين بأنكم مثقفون وأنتم تريدون داعش؟”. بعدها بقليل اقتادوني إلى غرفة فيها ثلاثة رجال؛ أحدهم بزي عسكري وآخر يرتدي زياً مدنياً، والثالث يجلس خلف حاسوب محمول. سألني ذو الزي المدني: “من هو حلمي الشهادة؟”، كان هذا الاسم الوهمي لشاب يعمل في الإغاثة أعرفه جيداً. نظرت إليه ببلاهة وقلت: “ما هذا؟ هل هو إنسان أم شيء ما؟” أجابني بأن الكلام لن يجدي معي وسيتجه إلى لتعذيب، قلت له لا حاجة لذلك لكن إن كان شخصاً فاسمه غريب ولا أعرفه. حينها طلب من أحد العناصر أن يأخذني.

وضعوني في زاوية آخر الصالة، مع أربع فتيات كنّ يرتدين العباءات وتحتها قمصان للنوم، إضافة إلى محاسن. قال لنا العنصر إن الساعة الآن هي الرابعة، ولن يتم التحقيق معنا حتى الغد لذلك بإمكاننا النوم. لم يستطع أحدٌ النوم سواي. في الصباح الباكر استيقظنا وقد جلبوا لنا وجبة إفطار مكونة من خبزٍ ساخن وزيتون، لم يرضْ أحدٌ أن يأكل، بينما أنا تناولت فطاري، سألتني فتاة بينهن كيف لي القدرة على الأكل؟ فأجبتها: “أنت لا تعلمين متى ستأكلين لاحقاً”. أثناء حديثي مع الفتيات الأربع علمت أنهن أخوات صديقي الذي رأيته في الصالة معصب العينين. في البداية حين سألت عنه أصابهن الذعر، ولكنني طمأنتهن فيما بعد وأسديت لهنّ النصح بإنكار أي معرفة حول نشاط الأخ الثوري، وضرورة المحافظة على الهدوء وعدم البكاء إذا اجتمعن به كي لايظن بأن أحدهم قد أساء إليهن. وحين علمت بقرب موعد الإفراج عن الأخوات، أعطيت إحداهن رقم هاتف عائلتي كي تخبرهم أنني في فرع الأمن العسكري عندما تخرج. وبالفعل حصل ذلك إذ تم الإفراج عنهن في ذات اليوم وقد اتصلت بعائلتي، لكنهم لم يصدقوها معتقدين أنها تبتزهم. اقتادونا إلى غرفة التفتيش كانت ذاتها مكتب رئيس السجن المدعو” أحمد عليا”. كانت مليئة بالخردة وصناديق الخضار وقذرة جداً. كان “عليا” يرتدي زياً رياضياً، وهو من قام بتفتيشنا بنفسه، كان يضع يديه على كامل جسدنا أثناء ذلك ولم يكن الوضع مريحاً بتاتاً.

وضعوني في زاوية آخر الصالة، مع أربع فتيات كنّ يرتدين العباءات وتحتها قمصان للنوم، إضافة إلى محاسن. قال لنا العنصر إن الساعة الآن هي الرابعة، ولن يتم التحقيق معنا حتى الغد لذلك بإمكاننا النوم. لم يستطع أحدٌ النوم سواي. في الصباح الباكر استيقظنا وقد جلبوا لنا وجبة إفطار مكونة من خبزٍ ساخن وزيتون، لم يرضْ أحدٌ أن يأكل، بينما أنا تناولت فطاري، سألتني فتاة بينهن كيف لي القدرة على الأكل؟ فأجبتها: “أنت لا تعلمين متى ستأكلين لاحقاً”. أثناء حديثي مع الفتيات الأربع علمت أنهن أخوات صديقي الذي رأيته في الصالة معصب العينين. في البداية حين سألت عنه أصابهن الذعر، ولكنني طمأنتهن فيما بعد وأسديت لهنّ النصح بإنكار أي معرفة حول نشاط الأخ الثوري، وضرورة المحافظة على الهدوء وعدم البكاء إذا اجتمعن به كي لايظن بأن أحدهم قد أساء إليهن. وحين علمت بقرب موعد الإفراج عن الأخوات، أعطيت إحداهن رقم هاتف عائلتي كي تخبرهم أنني في فرع الأمن العسكري عندما تخرج. وبالفعل حصل ذلك إذ تم الإفراج عنهن في ذات اليوم وقد اتصلت بعائلتي، لكنهم لم يصدقوها معتقدين أنها تبتزهم. اقتادونا إلى غرفة التفتيش كانت ذاتها مكتب رئيس السجن المدعو” أحمد عليا”. كانت مليئة بالخردة وصناديق الخضار وقذرة جداً. كان “عليا” يرتدي زياً رياضياً، وهو من قام بتفتيشنا بنفسه، كان يضع يديه على كامل جسدنا أثناء ذلك ولم يكن الوضع مريحاً بتاتاً.

نقلوني مع محاسن إلى المهجع رقم أحد عشر، كانت زنزانة منفردة على شكل مربع ولم يكن سقفها عالياً. خلال مكوثنا فيها لم أكنْ أسمع أصوات تعذيب، كما في اعتقالي الأول، فقط كان يتراءى إلى مسامعنا أصوات لرجال لهجتهم لبنانية. كنت أشعر وكأنني في مركز تدريب تابع لحزب الله، ولكن علمت لاحقاً أن هؤلاء الرجال هم الذين يعملون في السخرة، وأن الطابق التي تقبع فيه زنزانتي يدعى طابق المنسيين، ومعظم معتقليه من جنسيات تونسية ولبنانية وجزائرية يتبعون تجمعات إسلامية، لم توافق حكومات بلدانهم على استلامهم؛ أما اللهجة اللبنانيةا لتي كنا نسمعها، فتعود إلى معتقل مسنٍّ، تمَّ اعتقاله قبل ثلاثين عاماً بتهمة الانتساب إلى جماعة الاخوان المسلمين، كان في زنزانته تلفازٌ وسرير، وله حمام خاص، ويقال إن رفيق الحريري قد دفع الكثير من الأموال لأجل معاملته بخصوصية. كنت استيقظ على أصوات عالية تقول “واحد اثنان” ظننت أن هنالك حصة تدريب رياضية أو ما شابه، وعلمت بعدها أنها لأجل تنظيم الدخول إلى الحمام.

لم يكن وضعي الصحي جيداً، إذ بدأت تنتشر الدمامل في جسدي، إذ لم أكن آخذ جرعتي المعتادة من الأنسولين. اقتنعت بأنني سأموت قريباً بسبب المرض، لأن أي التهاب أو تجرثم سوف يودي بحياتي. طلبت من السجان أن أرى طبيباً، وأخذني في الليل لمكتب “أحمد عليا” مدير السجن. كان بقربه طبيبٌ شاب، ظل صامتاً بينما “عليا” هو من كان يسأل. أخبرته أنني مصابة بالسكري بحاجة إلى جرعات أنسولين، فأجابني بأنهم لا يملكونه، فطلبت منه دواءً لأجل الدمامل، بعدها صرت أخرج لمكتبه كلّ يومٍ في موعد الدواء، كان ذلك عذاباً حقيقياً. كان هنالك تلفاز في المكتب موضوع على قناة تبث الأغاني بينما تعرض شريطاً إخبارياً، وإعلانات معظمها ذات طابعٍ جنسي.

في إحدى المرات سألني لمّ وجهي خانق؟، قلت له أنه لم يتمّ التحقيق معي منذ أربعة عشر يوماً بالرغم أنني لا أعلم سبب تواجدي هنا. وكعادته؛ بدأ بالشتم والوعيد وتكلم عبر الهاتف، وأخبرني بأنهم سيحققون معي سريعاً. عدت إلى الزنزانة، وبعدها بساعتين تمَّ نقلني مع محاسن إلى سجنٍ جماعي، صدفت هنالك صديقاتي المعتقلات، الأمر الذي سهل علينا التحقيق إذ اتفقنا سوية على سردية موحدة بيننا.

بعدها بثلاثة أيام دعيت إلى التحقيق، الذي امتد لخمسة وأربعين دقيقة، و كان في منتهى السخرية. سألني المحقق في البداية عن صديقتي رهام ولماذا دعيتها إلى نوم في منزلي؟ أجبته لكونها مستاءة، فقد علمت أن أهلها أرادوا تزويجها بينما هي تريد أن تكمل دراستها. وبدأ بنقاشٍ طويل عن معايير الزوج المناسب بالنسبة لي، قلت له أريده دمشقياً ومثقفاً، فقال وإن أتاك رجلٌ مثقف وكامل الصفات ومتعامل مع الدولة، هل تقبلين به؟، تشبثت بقولي “أريده دمشقياً”. وبدأ برسم سيناريوهات مختلفة. كنا نتكلم كأننا في جلسة صباحية نسوية، ثم انتقل إلى سؤالي عن علاقاتي بالشباب في جامعتي، أجبته أنني لا أخون ثقة أمي بهذا الشأن. وقال لي هل يأتيك خطاب إلى المنزل؟، وأجبته أجل لكنني لم أجد شخصاً يناسب طولي لحد الآن. لم أضحك بتاتاً. بعدها بدأ بشرح قدراته في التحليل النفسي والقراءة الاجتماعية النقدية للأشخاص. نهض أخيراً ووقف بقربي قائلاً بالفعل أنت طويلة جداً. خرجت من مكتبه وأنا أضحك.

أطلقوا سراحي بعدها بأسبوعين ولم يتم التحقيق معي سوى هذه المرة، علماً أن البروتوكول المعهود هو ثلاث جلسات. لكنني علمت لاحقاً أن أبي دفع الكثير من النقود لأجل تسهيل عملية إطلاق سراحي، وفي يوم إخلاء سبيلي أخذوني إلى غرفة “أحمد عليا” الذي ذكرني بأنهم لم يؤذوني أبداً وأنهم اضطروا إلى اعتقالي كإجراء احترازي لحماية البلد، بعدها دخل مكتبه شابٌ وسيمٌ فارغ الطول، يرتدي زياً مدنياً، رافقني إلى خارج الفرع، وصعدنا بسيارة الأمن سوياً. بعدها بدقائق سألني: “هل عرفت من أنا؟” أجبته بالنفي. فأخبرني أنه ابن عمي. كنت لم أره منذ أعوام كثيرة. وسألني حينها عناصر الأمن إن كنت اعرفه.، فقلت لهم بالتأكيد لكنني لم أميزه في البداية.

وصلنا إلى المنزل فتحت أمي الباب. لم تعرفني لوهلةٍ، فقد كنت خسرت بعض الوزن وشحب وجهي، وقعت أمي أرضاً وحاولت تقبيل أقدام ابن عمي. كان الأمر محزناً ومخجلاً لكنها أمٌ. كانت مريضة جداً بينما أبي كان في اللاذقية مع عائلته.

في الأيام التالية شعرت أنني كنت جثةً، وبعثت من جديد. بتُّ أتعامل مع أشياء بديهية مثل السرير والنافذة وأصوات العصافير بأحاسيس اختبرها للمرة الأولى. يبدو أنني فقدت في المعتقل المشاعر والتأمل، هنالك يزرعون في قلبك الخوف فقط، يجردون المكان من إنسانيته، فيتبدى العالم مفترساً وحيوانياً.

كل العائلة بدأت بلومي، سواء أعمامي أو عماتي وأيضاً عائلة زوجة أخي، فمعظمهم من المؤيدين للرئيس. وفي الحي كانت قصة اعتقالي منتشرة، فالجيران شاهدوا عملية المداهمة بأعينهم. كانوا يثرثرون عني دائماً فيما يتعلق بسبب اعتقالي، وكان السؤال الأول الموجه لي بدلاً من مواساتي “هل لمسك أحد؟” كان ذلك قاسياً جداً وفجاً. بينما سألني والدي وأخي عن ذلك بطريقة ألطف ربما، بقولهم “هل أنت بخير؟”.

لم يكلمني أحد من رفاق الثورة فالجميع كان خائفاً من أن أكون مراقبة. لم أكن أدري ماذا أفعل، حاولت العودة إلى الجامعة لكن شبيحتها طردوني قائلين بأنه قد تمّ فصلي، وعلمت بعدها أنهم كاذبون، فلكي يتمّ ذلك على المعتقل أن يتم تحويله إلى محكمة الإرهاب بينما أنا لم أتعرض لهذا الأمر.

عشت في فراغٍ قاتل، حاولت البحث عن عمل وأجريت عدة مقابلات لأجل ذلك، ولم أكن جيدة فذاكرتي كانت قد تحطمت تماماً بفعل الصدمة، لم يواسيني أحد. وسمتني عائلتي بالعار، وأصدقائي خافوا من التواصل معي، وامتد الأمر إلى والديّ فقد قاطعتهم العائلة كلها. مررت بفترة مزرية على المستوى النفسي، والأسوأ أنني حاولت أن أدفن أي ذاكرة عن المعتقل، أن أدعي دائماً أنني بخير، لكن ذلك عادعليّ بضرر أكبر، و تمظهر هذا الكبت والنكران بردات أفعالي على من حولي، فكنت دائماً غاضبة وغير راضية وعاجزة عن التفكير.

كما أن الرعب قد تملكني بالكامل. كانت دمشق قد ارتدت زياً عسكرياً، مظاهر العسكرة في كل الزوايا، بت أخاف الخروج، وأصاب بالرعب إن صعدت سيارة أجرة سائقها يرتدي معطفاً عسكري.

الرحيل:

بعد عام تقريباً اعتقلت المخابرات شاباً كنت أعرفه أثناء العمل الإغاثي. علمت أن اعتقاله حدث بعد مبايعته لداعش وقد حصلوا على كافة أجهزته ومحادثاته. كانت زوجته تعرفني، وبعد اعتقاله مباشرة، تمّ القبض على صديقتي كانا على معرفة به، إحداهن كانت حاملاً بطفل، وهذا أصابني بالخوف، إذ من الممكن أن تعترف بأي شيء لتحمي جنينها.

أخبرت أبي على الفور، وقد سخف من هول القصة، وأخبرني أن أنكر فقط إن سألني الأمن عنه. كانت ردة فعله باردة تماماً، أما أمي فقد كانت تحمل عقدة ذنب منذ اعتقالي الأخير، ولذلك كانت ستوافق على أي اقتراحٍ سأقوله.

طلبت من أبي حينها السفر إلى الخارج أو إلى المناطق المحررة، رفض ذلك بشدة وسافر كي لا أناقشه أبداً. أما أمي فقد دعمتني بمبلغٍ مالي لأجل ذلك. سافرت إلى لبنان برفقة أخي الذي قام برشوة ضابط الحدود كي لا يتمّ التحقق من اسمي في سجلاتهم، ومن هناك رحلنا إلى تركيا.

في اسطنبول قطنت في منزل مشترك مع صديقات كنت أعرفهم خلال الثورة. خلال هذه الفترة أجريت عمليتين جراحيتين لعيناي. كنت ألجأ إلى البحر كثيراً، كان رأسي مثقلاً بضغوطات ما حصل في دمشق، كان لا يزال ملوثاً بآثار الصدمة. كنت أجلس قبالة البحر لساعات فقط لكي أفرغ كل هذا الضجيج، كنت بحاجةٍ إلى الصمت فقط بعد تلك السنوات الكثيفة.

بعد أربعة شهور حصلت على قبول جامعي في مدينة غازي عنتاب وانتقلت إلى هناك. وفي عنتاب تنقلت بين عددٍ من المنازل، لم أعرف أن ابني علاقة مع أيٍّ منها، لم أستطع تنظيم أو تزيين أيٍّ من المنازل التي قطنتها، ولم اشعراً أبداً بالاستقرار في هذه المدينة، وفشلت في بناء ذكريات معها، لم أكن انتبه لتفاصيل المدينة وأبنيتها، حتى الحيّ الذي أقطنه خبرتي فيه معدومة. فقط أحاول شراء حاجاتي الأساسية وتمضية الوقت في المنزل من دون الاختلاط بأيِّ أحد، خسرت شغف الحياة في عنتاب.

المدينة بالمقابل لم تساعدني. في الجامعة كنت أتقدم باقي زملائي بالعمر، وخلق ذلك فجوةً بيننا، وكنت معرضة دائماً للمضايقات من شباب الكلية. شعرت أن المجتمع يلفظني وبدوري أمقته، كنت أتقوقع داخل حجرتي في المنزل، وربما أبقى لأسابيعٍ من دون أن أتحرك خارج الغرفة، ولم أحاول الاختلاط بأحد، لم يصدق البعض أنني معتقلة ووصفوني بالكاذبة واتهموني بأنني هربت من العائلة لأجل الزواج فقط.

اليوم أعيش أنا وزوجي وأطفالي باغترابٍ شديد عن المدينة. اللغة لا زالت تفصلنا عن المكان، ونشعر بالرهاب دائماً بسبب أخبار الترحيل المستمرة. ولا خيار لدينا نلجأ إليه، فعملنا مرتبط بالمدينة، ورغم حصولي على الجنسية التركية وقدرتي على السفر إلى أوروبا، إلا أن الوضع المادي يعترض ذلك، إذ من الصعوبة تحمل تكاليف الإقامة في أي بلد أوربي. نحن نحتاج بلداً يساعدنا لا أن نساعده. أما العودة إلى دمشق فهي مستحيلة، فأنا أعمل حالياً مع منظمة إنسانية تعنى بشؤون المعتقلين، والمرجح أنني مطلوبة للأفرع الأمنية في سوريا.

أما العائلة فقد انقطعت عنها، أصبحت برأيهم الابنة الضالة، أو كما يحب أبي تشبيهي بابن النبي نوح الذي عصى والده ورفض النجاة على السفينة. أبي لا يحادثني وكذلك أخي، فقط أتواصل مع أمي وأختي.

التقيت مرة واحدة فقط بهم، حدث ذلك في بيروت بعد عامين من هربي إلى تركيا. جلست مع أبي الذي بدأ بلومي لمدة ثلاث ساعات لحين نفّس عن غضبه، بعدها سألني عن أحوالي وتحدثنا كصديقين عن أسعار تذاكر الطيران وأمور يومية. ومن ثم طلب أن أعود إلى دمشق رفقته، أجبته بأنني ملتزمة بعمل ودراسة في تركيا، بالطبع لم يصدقني ظاناً أنني رحلت لشعوري بالفراغ والملل فقط.

اليوم لا أحقد على شيء، أتفهم موقف أبي وأستطيع التعامل مع الماضي بشيء من التسامح. وأعرف تماماً أن لتجربتي خصوصية إن قارنتها بباقي تجارب أصدقائي المعتقلين، فمنهم من استشهد وعذب وبعضهم بقي عامين في السجن، وعائلات بعضهم تأذت كثيراً بسبب اعتقالهم كما حال رهام التي توفي أباها في سجن عدرا إثر نوبة قلبية بعد أن قبض عليها معها أثناء المداهمة. أدرك قسوة هذه التجارب مقارنة بتجربتي التي ساعدني فيها بعض الحظ ومعارف عائلتي، كما أن الصدف جعلتني دائما محتاطة، فكنت أعلم بخبر القبض على احدى صديقاتي الأمر الذي ساعدني لأجهز نفسي للاحتمالات كافة، إضافة إلى حرق الأدلة مما جعل الأمن السوري عاجزاً عن إثبات أي دليل ضدي. ويجب القول إنني ممتنةٌ لصديقاتي اللواتي سعين إلى حمايتي وعدم الاعتراف عني في الأفرعة الأمنية، تعاطفاً مع وضعي الصحي باعتباري مريضة سكري.

أفكر في أكثر الأمور التي اريدها والجواب بسيط جداً، العدالة. التي تتحقق بمحاسبة كل المجرمين أمثال حسن دعبول وأحمد عليا، وأن أعود لوطني لكن ليس كخائنة بل بوصفي صاحبة حق. وأحلم أن أوصل الصورة الحقيقية عن الثورة لكل العالم. تلك الصرخة السلمية والعصيان المدني لأجل الحرية ووأد الظلم